比思論壇

標題: 地壳会毁灭?流浪地球不可行?地质学告诉你! [打印本頁]

作者: aeo4394 時間: 2023-2-7 12:45

標題: 地壳会毁灭?流浪地球不可行?地质学告诉你!

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]作者:李俊龙

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]审校:陈宇宙

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]在等着回校和同学一起去看《流浪地球2》的时间里,我已经被各大兄弟院校的球2的科普各种“剧透”,于是重温了球1和科普中对推动地球离开轨道的计算。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]在小说和电影的背景设定下,地球确实可以被聚发动机推着停止自转并沿霍曼转移轨道离开太阳系。但是,前人的计算都是把地球简化成一个刚体,或者一个有密度分布的近似刚体。有的也考虑到地月,地木引力作用和他们的洛希极限,使“大部分地球物质”成功逃出太阳系。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]做为一个“老牌的科普up”,看到各位已经分析的非常完美了,所以决定以另一个视角(绝对不是水原创数)分析行星发动机推动地球离开太阳系时,地球表面(着重我们生活的地壳)可能会发生什么。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]地球结构

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]首先,地球并不是理想计算中的刚体球体,而是有着丰富结构的球体,其密度和物质种类是分布不均的;温度和压力也是由地表到地心逐渐增大的分布,结果就是物质的状态随着深度变化,受到压力温度影响而变化。因此,想要分析使用行星发动机推着地球在逃离太阳系,地球的变化,了解地球内部结构是很重要的。

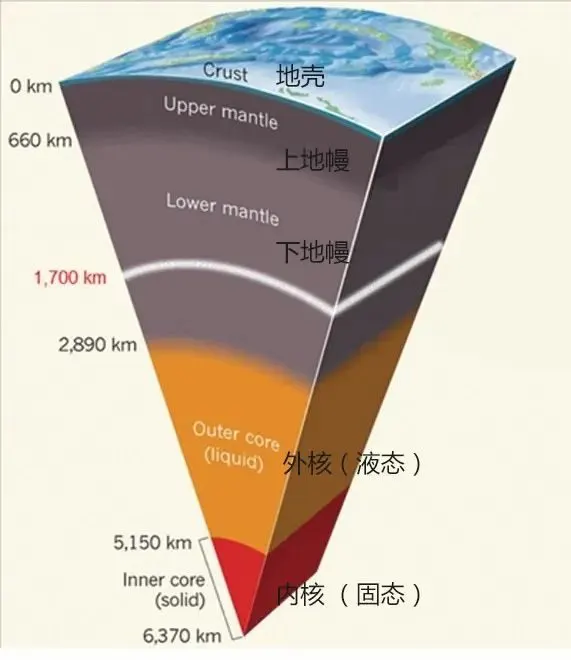

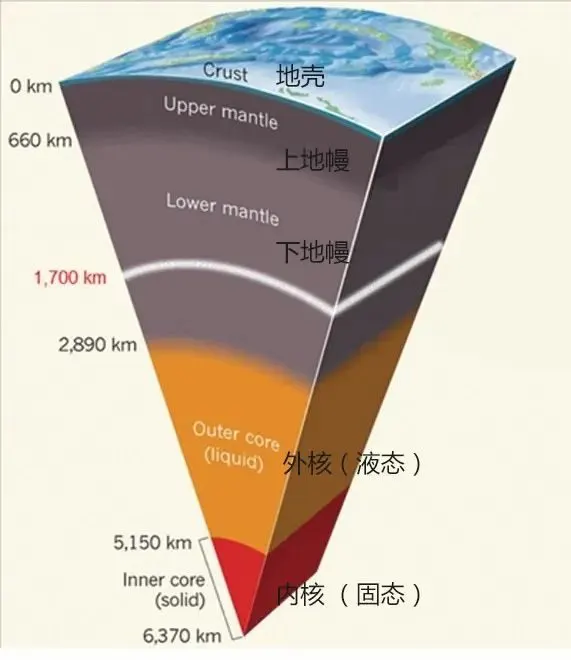

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]目前为止,地质学家通过钻探,地震波探测,深部样本采样分析,实验室模拟等手段,根据不同深度下物质的物理特性,将地球分为了不同圈层结构。首先最粗略的划分便是我们熟悉的,由表及里的地壳,地幔和地核的三层划分。但是,通过进一步分析物态,地球拥有更丰富的圈层结构。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]地球圈层结构

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]地壳与上地幔的顶部,组成了约60千米厚的固态的岩石圈,中间夹着康拉德界面和莫霍洛维奇面(代表着地震波速和地壳密度的跃变)。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]岩石圈

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]由镁铁质岩石、长英质岩石和地幔橄榄岩组成 ,平均密度在2.7~2.9 g/cm3 ,底部温度最大约

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]1100 ℃

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17],压力最大

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]1 GPa

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17],具有较大的切变模量(越大物体越难以变形)和较小的体模量(越大物体越难以压缩)。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]岩石圈之下,是一种处于部分熔融状态的软流圈,温度范围700-1300 ℃,由粘度很大的“软物质”组成,状态介于流体和固体之间。软流圈的物质处于一种活跃的运动状态,并且与上下圈层处于一种动态平衡。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]除去上地幔顶部的软流圈,上下地幔是一种切变模量和体模量都很高的固态圈层,温度及压力范围1300-3700 ℃,7-135 GPa。处于这种高温高压环境的物质,其性质和我们日常环境所见到的地壳物质极为不同,改变其压力和温度,它们的体积,晶体结构,和物质的物化稳定性会发生大幅度变化。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]继续向下,在划分下地幔和外地核的古登堡界面处(深度可达2285千米),固态的物质会突变成极高密度的液态物质,此时我们进入了外核。

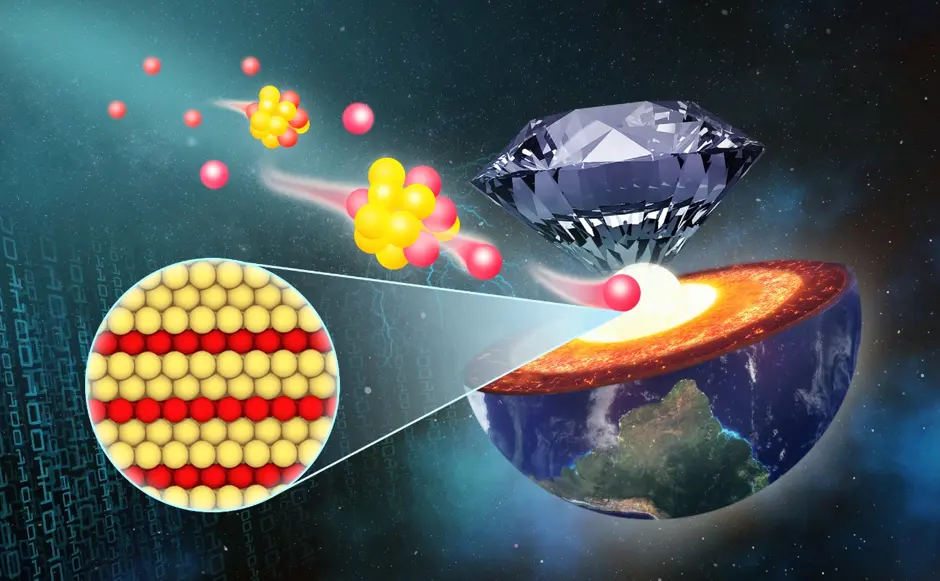

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]再往下,前人的理论计算结果表明,铁镍地核有可能由六方堆积hcp结构相变成为一种体心立方堆积的bcc高压相结构[1]。由于需要的相变压力范围较大,液态外核与固态内核存在着一层固-液过渡层(4770-5155千米)。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]在内核附近,温度可达

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]4300-4500 ℃

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17],压力估计达到

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]360 GPa

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17],此时铁合金的密度达到~12.5 g/cm3

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]以上便是地球内部的圈层结构,他们相互影响,交换物质与能量并达到了一种动态平衡,才塑造了我们现在生活的地壳。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

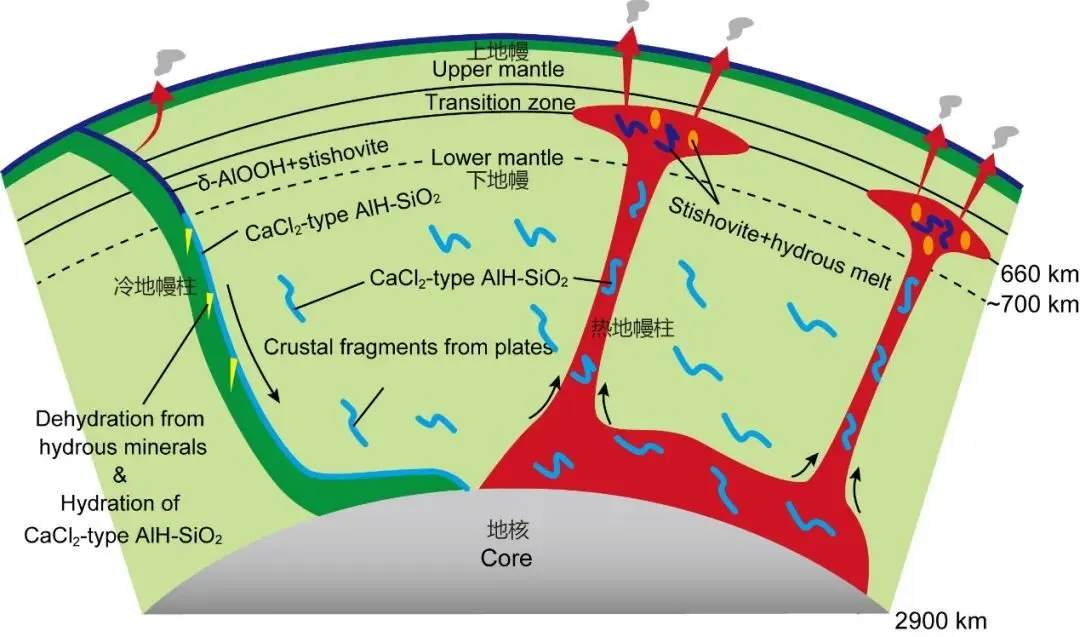

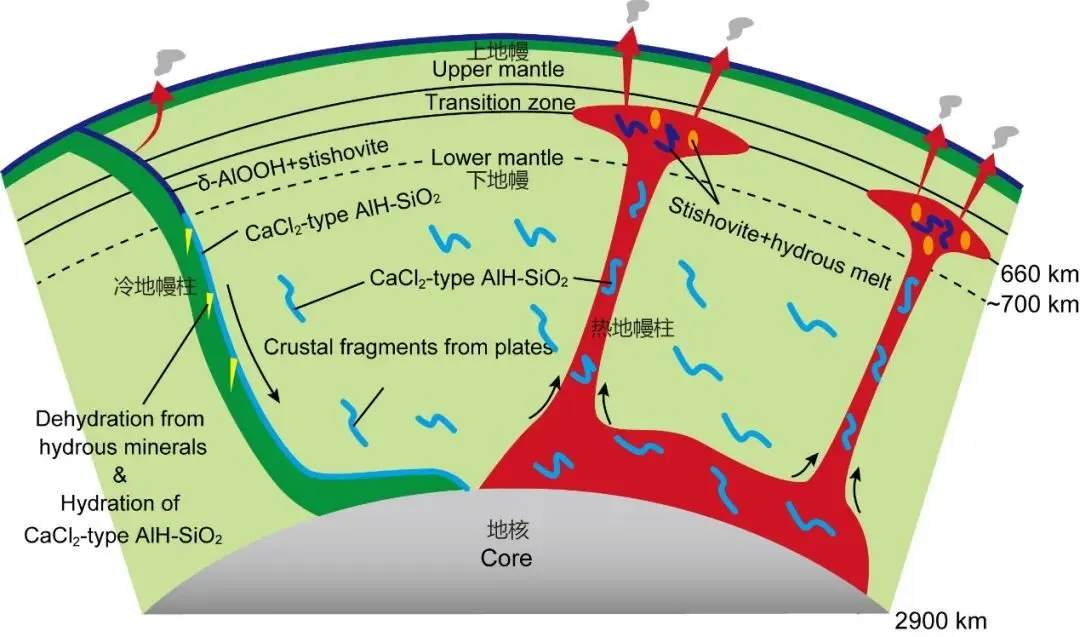

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]地球内部的物质交换

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17](Aluminous silica: A major water carrier in the lower mantle - Dr. Takayuki Ishii - HPSTAR)

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]停止地球自转会发生什么

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]在《流浪地球》中,用42年的时间完成了停止自转。42年对于地质时间来说如同白驹过隙,因此对于固体地球的影响极大。

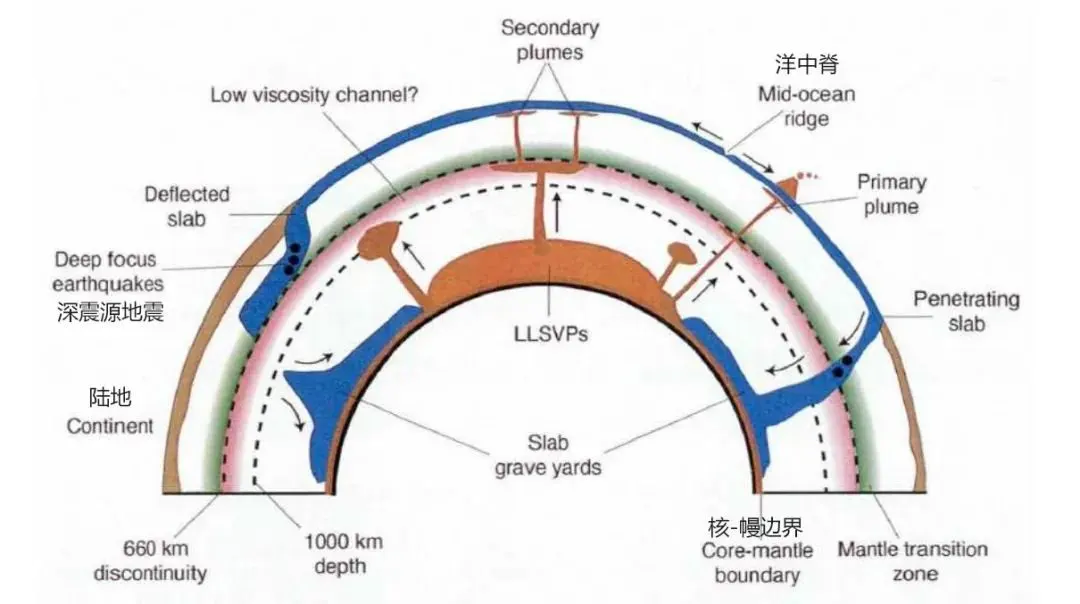

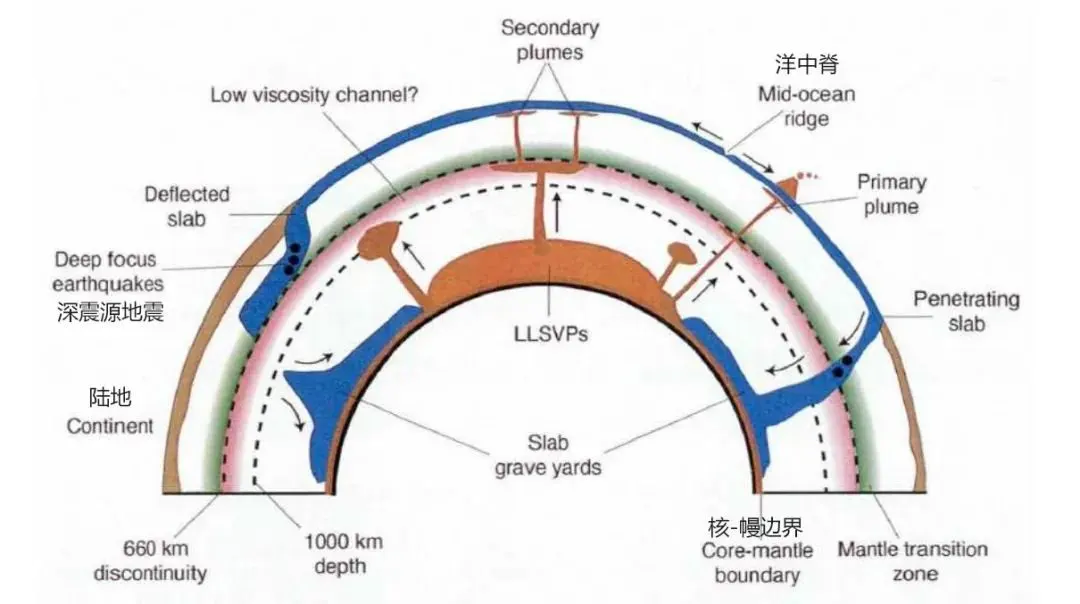

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]当前理论认为,有几股超强的高温物质流从核-幔边界一直上涌到岩石圈,被称为地幔热柱。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]地幔热柱

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]他们将地核地幔的物质与能量从地球深部输运到岩石圈附近,对于板块的运动有着重要意义(如南太平洋超级地幔热柱、非洲超级地幔热柱)

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]有学者认为,我们地球上的各种海洋-陆地,高山-裂谷的形成消亡,可能与地幔柱的作用有关。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]在板块的诞生-发展-消亡阶段中,会有数不清的地震,火山与岩浆活动,其中某些地质活动的烈度可能远超人类所记录的,对我们有不可忽视的影响。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]进一步的科学研究发现,固态地核与固态地幔之间,存在着自传角速度差异,在赤道附近的线速度差异可达到0.6mm/s,这种差异引发了液态核对流和涡流,强烈影响核-幔对流强度。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]假设使用行星发动机在42年内停止地球的公转,由于存在近似液态的软流圈与液态外核对下部圈层的“润滑隔离”,即使地壳能停下来,软流圈以下的地幔地核会有着不同的自转速度。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]地幔-岩石圈不同的自转速度会改变地幔柱的运动状态,核-幔自转速度差异的增大则有可能影响核-幔对流强度。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]如此一来,现有的动态平衡就会被打破,新形成的地幔柱将会以一种烈度极高的形式重塑地壳,那时候是否存在宜居的陆地将是一个未知数。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]加速地球并推出太阳系会发生什么

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]目前地球内部处于压力平衡的状态,铁合金地核被均匀的压缩,密度高达12 g/cm3,因此

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]体积是常压下铁合金的60%,压力下降体积会增大

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17][2]。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]物质在地球内部被极致压缩

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]笔者认为当我们开启行星发动机的时候,假设岩石圈还是完整的,那么整个岩石圈首先被发动机产生的剪切力加速,做加速运动。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]由于存在两个液态的圈层,行星发动机无法将剪切力传递到液态物质上,因此地幔和内地核不会被加速,地核与地幔会向加速的反方向接近岩石圈。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]最差的结果便是开机几个月至几年内,下地幔冲破软流圈和岩石圈。如果侥幸使用某种方法将推力传递过软流圈到达地幔中部,那么液态外核也是一个无解问题。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]此时,由于地核向加速度反方向的岩石圈运动,靠近发动机一侧地核的压力会骤然减小,体积增大,而另一侧体积减小,引发部分下地幔压缩坍塌。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]最终地核可能泄露到发动机一侧的地壳上,而南半球的地壳则会被拉入地幔用于补充下地幔的压缩亏损。此时的地球有可能回到太阳系刚刚形成的火球状态。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]2”的热导率,冷却时间将会是

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]十亿年

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]的级别。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]第二点,使用某种手段间接加速冷却地核地幔,其所需释放的热量也是极其夸张的。

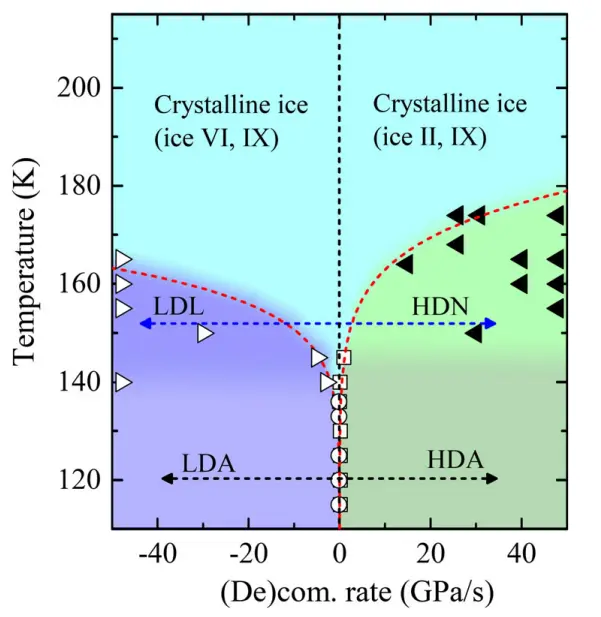

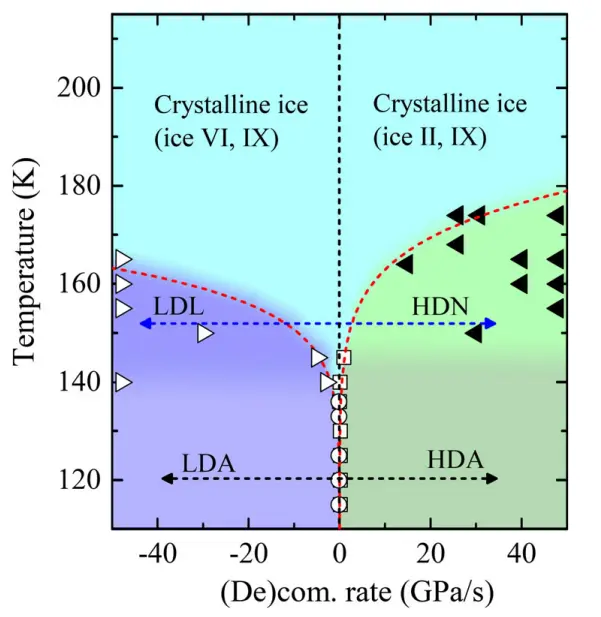

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]第三点,就算是冷却了地球内部,由于从地表到地核的压力梯度高达360 GPa,某些物质在常温高压下,也会出现液态或者“软流”的性质,因此冷却固化地球并不能完全保证推动加速时的安全。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]甚至是常见的水,在不同的压力环境下也有着极为多变的结构与形态

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17](Venture into Water’s No Man’s Land: Structural Transformations of Solid H2O under Rapid Compression and Decompression - Chuanlong Lin - HPSTAR)

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]因此,启动行星发动机改变地球运动状态,很可能不是简单的岩浆上涌地震频发,而是地壳完全重塑,地球完全回到“原始火球”状态。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17]参考文献

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17][1] Anatoly B. Belonoshko, et al. Nature Geosci 10, 312–316 (2017)

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=0.17][2] Xueyang Yu & Richard A. Secco. High Pressure Research, 28:1, 19-28, (2008)

作者: cksuperxlh 時間: 2023-2-7 14:53

远离了,地球会膨胀,说不定外层就解体了

作者: 3dao 時間: 2023-2-7 15:02

地理知识已经交回老师了!

作者: SBZAIJIAO 時間: 2023-2-7 21:18

太专业了看不懂

作者: qazmlp1099 時間: 2023-2-8 00:59

就是说地球的“壳”(qiao)不起来呗~

作者: liubin4891 時間: 2023-2-8 02:42

不要太当真了

作者: 我了哥去 時間: 2023-2-8 09:07

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

作者: lvlu512 時間: 2023-2-8 09:32

原始火球”状态

作者: yunshenga 時間: 2023-2-8 10:05

流浪地球是你爹啊,出来洗

作者: 疯小楼 時間: 2023-2-8 17:15

科学,地球科学

作者: shuang2009 時間: 2023-2-8 20:09

太专业了看不懂

作者: caomeiniunaifun 時間: 2023-2-8 22:13

不知道,也觉得不太可能。

作者: 深山 時間: 2023-2-8 23:22

于是重温了球1和科普中对推动地球离开轨道的计算

作者: 深山3 時間: 2023-2-8 23:23

于是重温了球1和科普中对推动地球离开轨道的计算

作者: 深山4 時間: 2023-2-8 23:24

于是重温了球1和科普中对推动地球离开轨道的计算

作者: 深山5 時間: 2023-2-8 23:25

于是重温了球1和科普中对推动地球离开轨道的计算

作者: 深山11 時間: 2023-2-8 23:31

地球并不是理想计算中的刚体球体

作者: 深山12 時間: 2023-2-8 23:32

地球的变化,了解地球内部结构是很重要的

作者: 深山14 時間: 2023-2-8 23:36

做为一个“老牌的科普up”,看到各位已经分析的非常完美了

作者: 深山14 時間: 2023-2-9 02:05

地球拥有更丰富的圈层结构

作者: xuehouniao 時間: 2023-3-4 08:42

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

作者: Qhx520197229 時間: 2023-3-4 12:24

通过进一步分析物态,地球拥有更丰富的圈层结构

作者: 南海一条鱼 時間: 2023-3-4 13:38

自传停止后,空气瞬间逃逸了

作者: 我了哥去 時間: 2023-3-4 13:51

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

| 歡迎光臨 比思論壇 (http://184.95.51.82/) |

Powered by Discuz! X2.5 |